この記事を読むことで、海運業界の概要や市場規模、ビジネスモデル、さらに将来の展望が明らかになります。また、海運業界におけるさまざまな職種と求められる適性についても詳しくなることができます。記事全体を通じて、海運業界でのキャリア構築に向けた具体的な知識を提供し、さらには働き方が似ている業界との比較も行うことで、業界全体の理解が深まります。

海運の業界について

海運の概要

海運は、地球上で最大の貨物輸送手段として、膨大な量の貨物を世界中に輸送する重要な役割を果たしています。世界貿易の約90%は海運によって賄われており、国際物流の基盤となっています。輸送される物品は、原材料、エネルギー資源、消費財、車両、食品など多岐にわたり、地域経済の発展や国際的な連携に寄与しています。

日本は四方を海に囲まれており、貿易や経済活動において海運業の果たす役割が極めて大きいです。東京港や横浜港、神戸港などの主要な港湾が国内外との物流の拠点となっており、多くの企業が拠点を設けています。

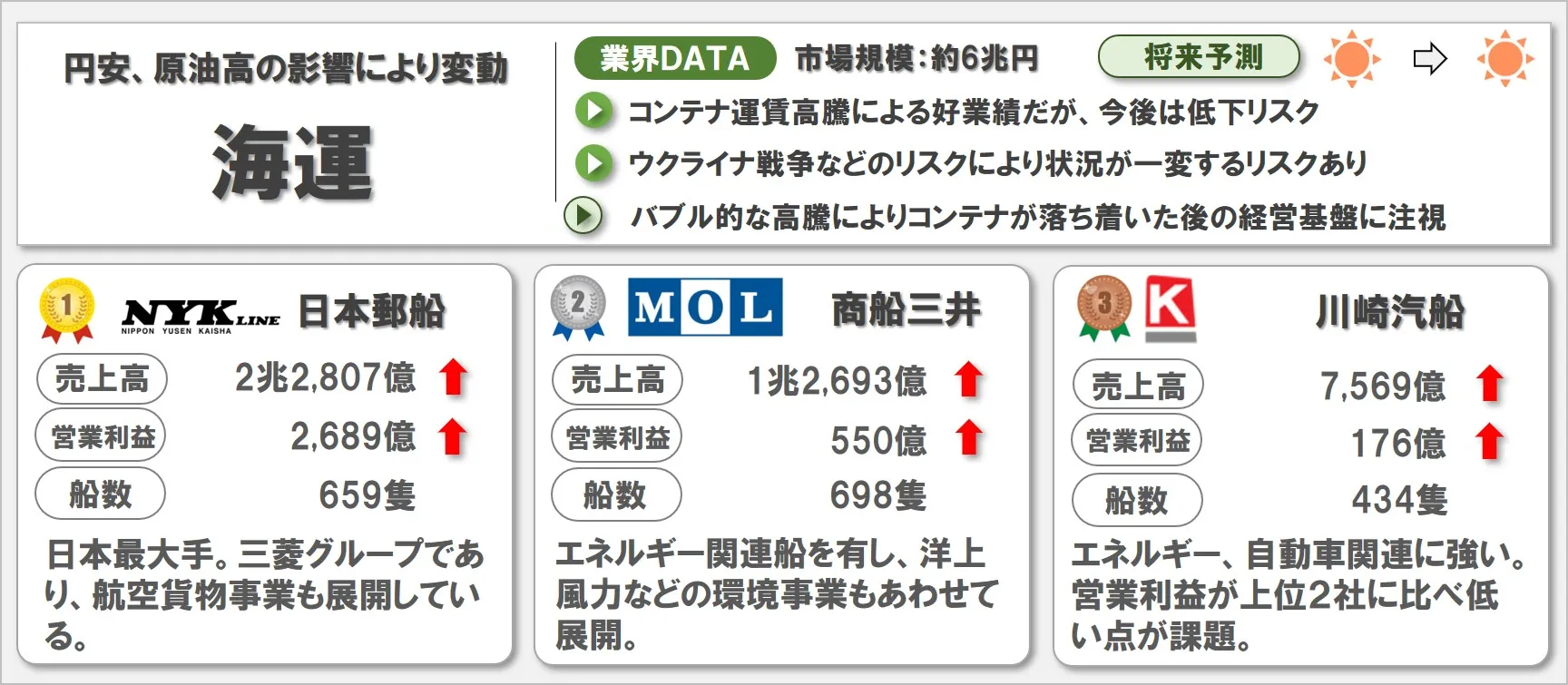

海運の市場規模

海運の市場規模は非常に広範で、毎年数兆円規模の取引が行われています。例えば、2020年の日本の海運の輸出入量は約1,048百万トンに達し、その規模がいかに大きいかを示しています。特にアジア地域、特に中国やインドネシア、日本は主要海運拠点として物流ハブの役割を果たしています。こうした地域は、人や物が集中し、経済活動が盛んであるため、海運のニーズも非常に高いです。

この市場規模は、経済要因、通商政策、技術革新などの影響を受けやすく、特に国際的な政治・経済情勢が緊迫する場面では、その影響は顕著です。そのため、海運関連企業は市場の動向を常に注視し、柔軟な対応を求められます。

海運のビジネスモデル

海運には多様なビジネスモデルがあります。主要なのは定期船サービスで、これは特定のルートで計画的に運行されるサービスです。例えば、日本郵船や川崎汽船などがこれに該当し、貨物を安全に目的地まで運んでいます。

一方、トランプサービス(不定期船サービス)は、顧客の必要に応じて柔軟に対応するモデルで、特に大量輸送が必要な資源や特殊貨物の輸送に適しています。また、船舶を所有しないノンオペレーティングコモンキャリアや、実際の運航を担うフルオペレーティングコモンキャリアといった、異なる企業形態も存在します。

海運業界はグローバルに展開されており、各国の規制や為替、国際条約の変動に強く影響を受けます。そのため、リスク管理や法規制への対応も重要なビジネス要素となっています。

海運の将来予測と展望

海運業界は、今後も安定した成長が期待されます。特に、アジア地域における経済の発展とともに、海運の需要はさらに増加する見込みです。これに伴い、新型船舶の導入が進んでおり、船体の大型化や自動化技術の採用が注目されています。

環境対応の観点からも、船舶による温室効果ガスの排出削減が求められ、クリーンエネルギーへの転換や効率的なルート選定が重要となっています。これにより、国際的な環境基準の遵守とともに、持続可能な物流ネットワークの形成が進められています。

また、デジタルトランスフォーメーションが進行中であり、船舶運航の最適化や物流管理の効率化を目指したAI技術の導入が急速に進められています。これにより、地球規模での経済活動を支えるインフラとしての信頼性向上が期待されています。

海運の仕事を徹底調査

海運業界は、国際物流の基盤を形成する重要な産業であり、その運営を支えるために多種多様な職種が存在します。ここでは、海運業界での仕事について深く掘り下げ、具体的な職種や必要なスキルセットを解説します。業界の構造を知りたい方や、海運業界への就職を検討している方に役立つ内容です。

どのような職種があるのかを徹底理解

海運業界には、海上業務と陸上業務という二つの大きな部門があります。それぞれ異なるスキルセットが求められます。

海上業務の職種と役割

海上業務には、以下のような職種があります。

- 船員: 船舶運航の基礎を支える職種で、甲板作業や清掃、非常時の対応などを行います。高い体力とチームワークが求められます。

- 船長: 船全体の指揮を取り、安全な航海を行うための責任者です。リーダーシップと船舶管理の知識が不可欠です。

- 航海士: 船の航行と航法の指導を担当します。天候や海の状況を分析し、最適な航行ルートを決定します。

- 機関士: 機械の保守と運転を行い、船のエンジンを管理します。高度な技術知識が必要です。

陸上業務の職種と役割

陸上業務には、次のような職種があります。

- 物流管理: 貨物の輸送計画を立て、スケジュール通りに運送が行われるよう管理します。計画性と問題解決能力が求められます。

- 貿易事務: 必要な書類の作成や通関手続きをします。細かい作業と法令順守が重要です。

- カスタマーサービス: 顧客対応やトラブルの解決を担当し、信頼関係を築きます。コミュニケーション能力が重視されます。

- 営業職: 新規顧客の開拓や営業戦略の立案を行います。交渉力と人脈構築力が必要です。

- 法務部門: 契約作成や法令の確認を行い、法的トラブルを未然に防ぎます。

- 財務部門: 企業の資金管理や会計を担当し、コスト管理を徹底します。数字に強い人が求められます。

海運に向いている人はどんな人

海運業界で成功するためには、その特有の要件を満たすスキルが必要です。職種によって異なりますが、共通して求められるものもあります。

海上業務に向いている人

海上業務の職種が向いている人の特徴は次の通りです。

- 体力と耐久力: 長期間の勤務が要求されるため、健康であることが必須です。

- チームワーク能力: 小さなコミュニティでの共同生活が基本となるため、協調性が重要です。

- 冷静な判断力: トラブル時にも迅速かつ正確に対応できる能力が求められます。

陸上業務に向いている人

陸上業務に適した人の特性は以下の通りです。

- コミュニケーションスキル: 顧客や関係者との円滑なコミュニケーションを維持できることが重要です。

- 問題解決能力: 複雑な物流問題や契約上の問題を解決する力が必要です。

- 計画性と管理能力: スケジュール管理と効率的な業務進行が求められます。

海運に向いていない人はこんな人

逆に海運業界で苦労する可能性があるのはどのような人でしょうか。ここでは職種ごとに向いていない特徴について説明します。

海上業務には向いていない人

- 閉所恐怖症や高所恐怖症を持つ人: 通常の船内作業がストレスになる可能性があります。

- 忍耐力がない人: 長期の勤務や単調な作業に耐えられない場合は厳しいでしょう。

陸上業務には向いていない人

- 不規則な勤務時間に対応できない人: 緊急対応が必要なため、柔軟な働き方が求められます。

- ストレス耐性が低い人: 締切や顧客対応など、緊張状態が続く場合があります。

- 人との交流を避けたい人: 特に営業職やカスタマーサービスでは厳しいと思われます。

海運と働き方が似ている業界とは?

海運業界での仕事の特性は、他の業界と似通っている部分があります。特にどのような業界が海運と類似しているのかを理解することで、転職やキャリアチェンジを考える際の参考になります。ここでは、海運と働き方が似ているとされるいくつかの業界について、その特性や共通点を詳しく見ていきます。

物流業界

海運と最も似ている業界の一つが物流業界です。両者ともにモノを動かすことを目的としており、効率的な輸送手段や時間管理が求められます。物流業界ではトラック輸送、鉄道輸送、航空輸送など多様な手段を活用するため、海運業においても似たスキルが必要とされています。例えば、大和ハウス工業や日本通運などは、優れた物流システムを持ち、効率的な運用で知られています。物流業界では迅速かつ正確な対応を求められることが多く、これは海運業にも必要な資質です。さらに、物流業界ではデジタル技術を効果的に活用してモニタリングやトラッキングを行っており、これも海運と共通する技術的な背景です。

貿易業界

貿易業界もまた海運と親和性が高いです。貿易業界においては、国際的な取引の知識や法規制、為替リスクの管理が重要となります。海運も世界中の港を繋ぐため、貿易に関する深い知識やノウハウが必要とされる場面が多々あります。例えば、住友商事や伊藤忠商事といった企業が代表的ですが、国際的な市場での動きや法規制に敏感であることが求められます。貿易におけるリスクの一つに為替変動がありますが、海運でも燃料費の調整や運賃の変動があるため、こうした変動リスクに対応する能力は貿易と共通しています。

製造業

製造業も海運業と類似する点がいくつかあります。製品の企画から生産、さらに輸送までを一貫して行うことが多く、特にサプライチェーンマネジメントの観点では共通する課題や取り組みが見られます。効率的なプロセス管理やコスト削減のスキルが、どちらの業界でも求められます。例えば、トヨタ自動車のジャストインタイム方式は、効率的な生産と物流を追求する上で参考となります。サプライチェーン全体を通したコスト管理能力や、品質管理の徹底が両業界での成功要因となっています。また、製造工程における安全管理も重要な共通課題です。

エネルギー業界

エネルギー業界は、特に原油や天然ガスの輸送において海運業と密接に関わっています。これらの資源の多くは船舶によって国際的に移動されるため、エネルギー業界の物流部門は海運と働き方が似ています。リスク管理や国際的な法令遵守が重要とされる点も共通しています。東京ガスやJXTGエネルギーのような企業は、資源の安定供給を支えるため、海運と連携した高度なリスクマネジメントを展開しています。また、変動する国際市場に対応するための迅速な意思決定も必要です。

IT業界

意外かもしれませんが、IT業界も海運と共通する部分があります。現代の海運では高度な情報システムが欠かせない存在となっており、例えば船舶の位置情報管理や貨物トラッキングシステムなど、IT技術が支えています。デジタル化の進展に伴い、ITリテラシーが求められる点で相似しています。日立製作所やNECなどが提供するIoT技術やビッグデータ解析技術は、海運業における効率化やコスト削減に大きく寄与しています。これらの技術は、物流管理やトラッキングの精度向上に不可欠であり、海運の更なる発展に直結しています。